2013年12月30日

2013年12月29日

二級建築大工 貫の製図について

見習い君さんより質問がありましたので、お答えします。

貫が傾いているので図面を描く時50㎜でかいたら53㎜のホゾを空ける図面になってしまう

という質問だと理解しました。

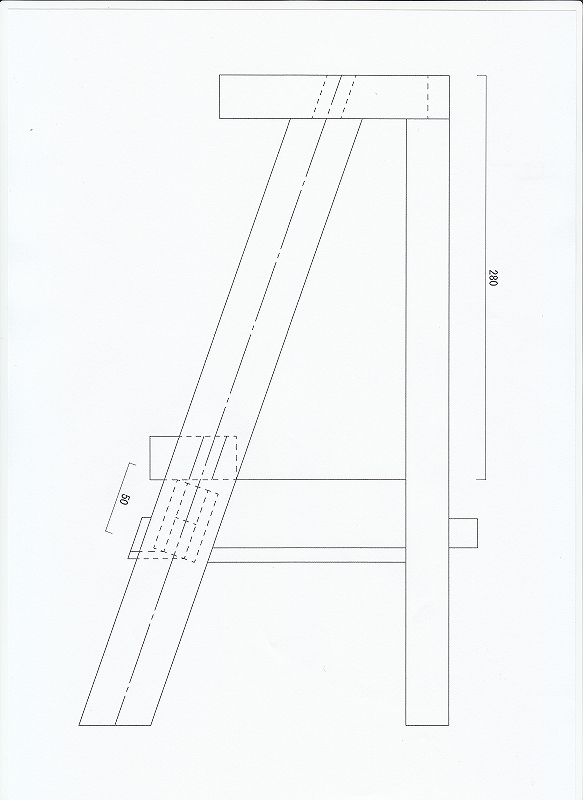

貫は天板上端より280㎜の位置に貫上端がきますのでそこに基準線を柱まで引きます。

それから写真見てください。

柱には方向は違いますが、このような状態で貫が刺さってきますので、この図をかかないと貫の三辺の線がでてきません。

この補助図より貫の図を仕上げます。

これで質問の内容とあってますか?

がんばって練習してください!

2013年12月28日

二級建築大工寸法図(3)

建築大工技能士を受験される方、お疲れ様です。

明日から年末・年始のお休みに入られる方も多いと思います。

しっかり練習する時間が確保できますね。

がんばってください!

さて今日は二級技能士課題の左右貫の寸法図です。

数字で表示してますが、貫上端墨は短玄の勾配、柱との取り合いは中勾の勾配でも引けます。

では合格目指してがんっばりましょう!

2013年12月26日

二級建築大工寸法図(2)

二級技能士建築大工資格取得を目指している方、お疲れ様です。

本日は前回に引き続き、つなぎと半柱の寸法図をUPします。

1㎜以下は適当に四捨五入してかまわないと思います。

では、あと少しです。頑張ってください!

2013年12月25日

二級建築大工寸法図(1)

二級技能士建築大工資格試験に取り組んでる皆さんお疲れ様です。

本日bowsmanさんより正面貫の寸法について質問がありましたので、そのまま墨付けできるように寸法図をUPします。

もし小さい数字が解らない人は私のメールアドレス(h-tosi@nifty.com)に連絡ください。

PDFファイルを送ります。

では、もうしばらくがんばりましょう!

2013年12月21日

致命的な間違い(二級建築大工)

大工学校3年生は最終目標の2級技能士建築大工取得を目指して追い込みに入ってます。

先日の実習スナップです。

その中で致命的な間違いをしてくれましたので、受験される方の参考になればと思い紹介します。

貫の穴を浦、表間違えて刻んだ例です。

正面の見える所にこれだけ穴がポカリでは合格は難しいでしょう。

次の例は柱を菱形に木作りしますが、墨付けする段階で間違った取り方をした例です。

右柱を下から見た写真です。

上側を右柱前としてますが、この段階では間違いに気付かないんですね。

組み立てる段階になって初めてわかるんですね。なぜなら組み立てられないんです。

次の写真は解りやすいように両方とも右柱を並べました。

右の柱が正解なんです。

それから、この写真では墨を残して組み立てていますが、

本番では消して仕上げるように試験要項に書いてありますので注意してください。

受験者の皆さん、くれぐれもこのようなケアレスミスを起こさないように注意してください。

2013年12月12日

二級技能士建築大工に関して

天板に刺さる柱の図面についてメール頂いた方、間違って消してしまいました。

申し訳ないです。もう一回メールいただけますか?

こちらから回答いたします。

よろしくお願いいたします。

2013年12月10日

二級建築大工 小中勾について

kikiさんより質問がありましたので、回答になるかどうかわかりませんが、お答えします。

なぜ小中勾になるのか解らないと言う事ですね。

専門書ひも解いても「この勾配は小中勾で引きます」とだけしか書いてないですね。

では私が図面を描いた手順を示します。

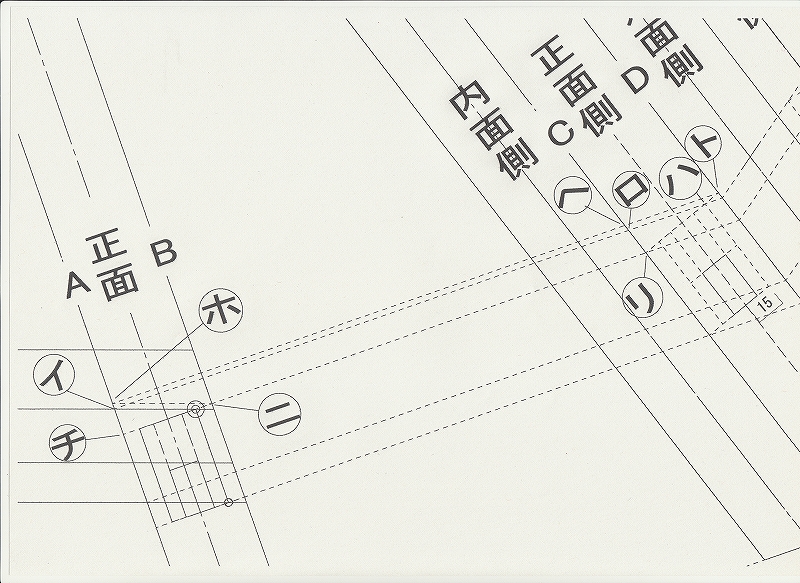

下の図を見てください。

正面図左側の線AとB線に貫上端の線を延長し点「チ」と「ニ」を求めます。

展開図は立面図正面のA線を基準に描きます。

「チ」を展開図に移すと正面C線上では「リ」です。

「ニ」の水平位置は線A上では「ホ」になり、展開図に移すと正面C線上では「ヘ」で、その水平線を延長し線Dとの交点が「ト」となります。

この「ト」と「リ」を結べば貫上端墨となります。

これは小中勾の勾配を使わずに点と点を結んだだけです。

後で計るとこれが小中勾の3.6/100になってます。

以上でどうでしょう?

2013年12月06日

二級建築大工展開図(2)

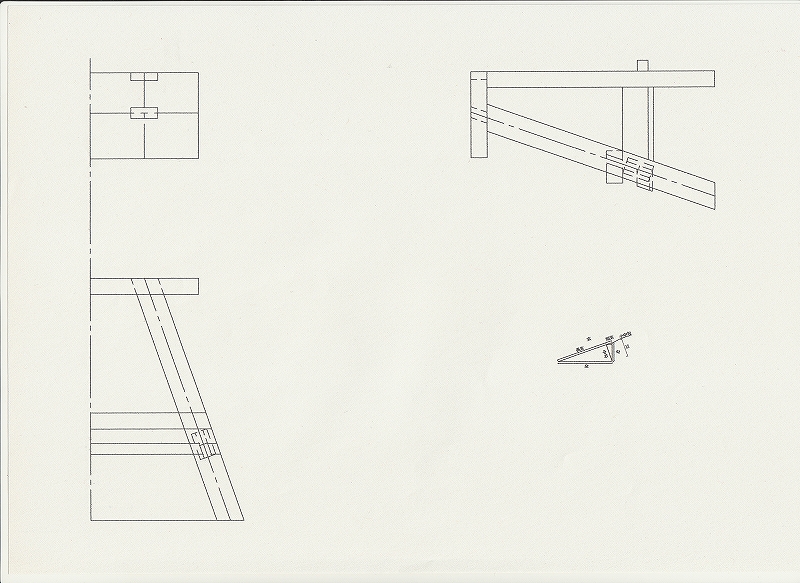

今回は柱に空けるホゾ穴の墨付けです。

立面図〇は正面貫上端ですが、展開図では〇位置になります。

ホゾ穴は内面側と外面側なのですが、水平位置になりますので、中勾の勾配(33/100)で引いた線上になります。

下端も同じ方法で引く事ができます。

次の図面を見てください。

右面貫のホゾ穴墨付けです。

基準点の〇印は正面柱の左面位置では「イ」の位置で、展開図では「ロ」になります。

その水平位置「ハ」が右貫の角になります。

その点から材料に対して小中勾(3.6/100)の勾配で引く線が貫上端になります。

決して直角ではありません。

同様にして下端線を引きます。

最後に柱のクセ取りですが、「ニ」より金の手で「ホ」を引きます。

その長さで50×50㎜の対角線と交わった点でクセ取りを行います。

支給材料51.5×51.5㎜の柱を50×50㎜に仕上げて、さらに50㎜/47.19㎜の菱形にクセ取りするわけです。

柱は菱形に仕上げますが、設置面は50×50㎜になるんです。

これで展開図作成は終了いたしますが、もし解らない点などありましたら、コメントもしくはメールください。

送付先アドレス:h-tosi@nifty.comです。

ではご検討を祈ります。

2013年12月05日

二級建築大工展開図(1)

二級技能士建築大工の検定試験図面作成を順追って説明します。

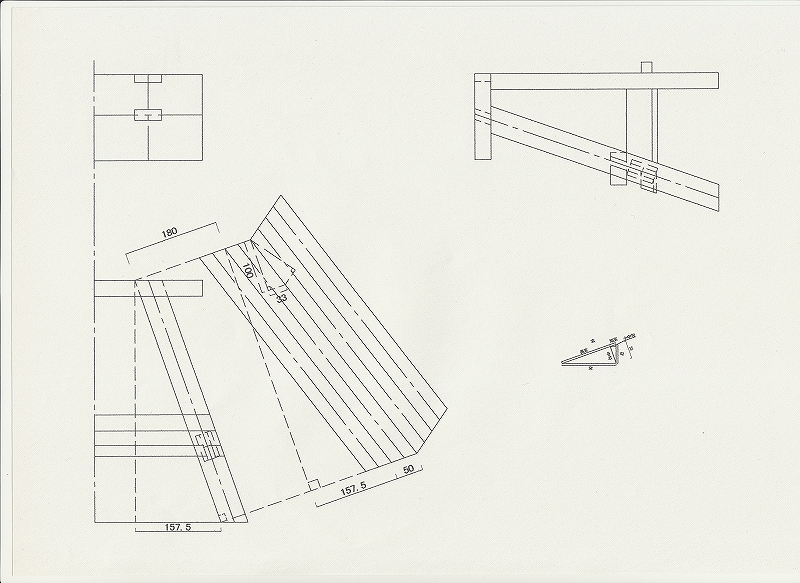

まず、課題説明資料より、ここまで描いてください。

柱正面の左面を基準に作図しますので、180㎜程避けて平行線を引きます。

四方転びなので、2回指定勾配で柱が転びます。

立面図では既に一回転んでますのでもう一回転がす為に450×0.35=157.5㎜傾斜を付けます。

接地面は天板と同様に50×50㎜になりますので、次の図面のように柱の正面図を描きます。

柱の上端と下端は同じ勾配になりますが、これが中勾の勾配で33/100で引く事ができます。

柱4面を描くと次のようになります。

次回はホゾ穴の作図をいたします。

2013年12月04日

二級建築大工展開図です

技能検定試験の季節になってまいりました。

本年度(25年度)より2級技能士(建築大工)の課題が変更になりました。

受験される方は参考図書がない状態でたいへんだろうと思いますので、このブログにて要所を解説したいと思います。

四方転び椅子の柱展開図が課題となっておりますので、このような図面を作成しなくてはなりません。

勾配は33/100(中勾)と3.6/100(小中勾)の二種類しか使いませんので比較的作成しやすいと思います。

次回より順を追って解説したいと思います。